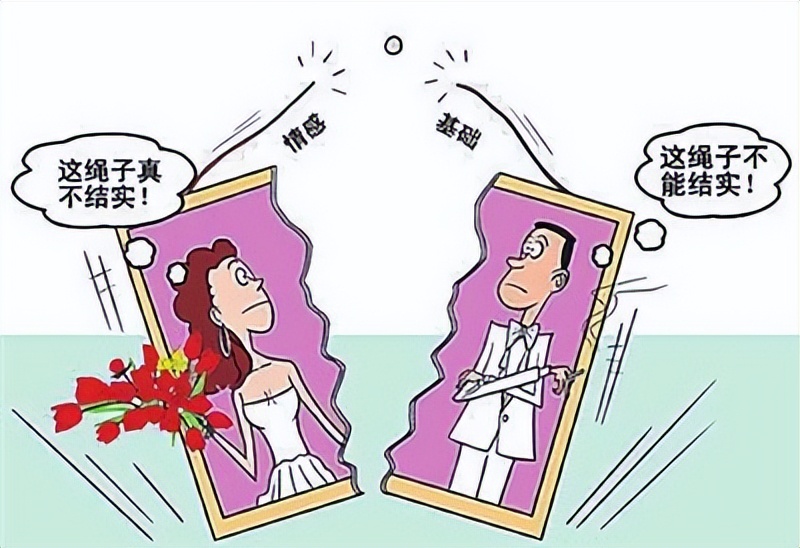

俗话说,懂得经营婚姻的夫妻才会长久,这里的“经营婚姻”指的是夫妻双方要学会包容,懂得体谅,相互理解,同甘共苦一起向未来,倘若“经营婚姻”变味成了“向钱看”才能维系的“金钱婚姻”,恐怕很快会落到“名存实亡”的下场。

近日,柳北法院对一起“名存实亡”的婚姻纠纷作出裁判,判决男女双方离婚,女方如数退还“三金”聘礼和彩礼钱。

案情回顾

男方谈心,女方谈钱,闪婚男女婚后各觉不适

2020年8月,小李(女)、小明(男)二人经人介绍后,确认恋爱关系。

2020年10月初,小李、小明登记结婚,当月月底摆酒成亲。婚宴当晚,女方向男方提出一份夫妻共同生活成本“清单”,提出了如“生小孩,男方要给向女方5万元”“洞房一次,男方要给女方3000元零花钱”等各项要求,女方同时还放话,男方如果不给钱,就不要进房间。

男方犟不过女方,洞房花烛夜重返“单身日”,独自把客厅当卧室用于休息。

2021年1月,男女双方多次协商无果后,二人开始分居生活。

2022年4月,女方以男方婚内出轨,导致二人感情破裂为由,将男方诉至法院,请求法院判决二人离婚,并向法院提交了男方在直播间跟陌生女子打情骂俏的交谈照片,用作证明男方出轨。

2022年5月,柳北区人民法院对该案进行了不公开开庭审理。

庭审中,女方坚持要求离婚,认为男方在婚内与其他女子打情骂俏是对婚姻的不忠,存在过错,是出轨行为,是导致二人感情破裂的主要原因,故请求法院判决二人离婚。

自己没有出轨,女方婚后谈钱不谈心才是导致二人感情破裂的主要原因,一是女方婚后凡事都谈钱,不给钱就“不让”“不给”,二人婚后一直处在“空夫妻之名”的婚姻状态;二是直播间里的“打情骂俏”本就是一种气氛需要,自己都不知道对方身处何方,也未曾谋面,没有出轨行为。男方表示,只要女方如数退还“三金”聘礼和3万元彩礼钱,便同意离婚。

法院经审理认为,小李、小明相识数月就登记结婚,婚前双方了解不够充分。婚后三个月左右,二人开始分居生活,感情基础较为薄弱。现女方以夫妻感情破裂为由起诉至法院要求离婚,而男方明确表示女方返还彩礼和三金就同意离婚,双方均对夫妻的感情持放任的态度,夫妻感情确已破裂,故对女方提出的离婚诉请,法院予以支持。

因二人登记结婚以来只共同生活约三个月,时间较短,且二人婚后一直未行夫妻之事,小明请求小李返还彩礼有事实及法律依据,扣除二人为操办婚事购买婚庆四件套、电热水器的费用,酌定由小李向小明返还彩礼15000元,及小明婚前赠送给小李手镯、项链、戒指等首饰。

综上所述,依法判决,一、准许小李与小明离婚;二、小李向小明返还彩礼钱15000元,并返还足金手镯、项链及钻石戒指等首饰。

法官寄语

婚姻不是儿戏,闪婚闪离折腾钱更折腾心

柳北法院家少法官表示,本案的核心焦点在于“有夫妻之名,无夫妻之实”的婚姻,离婚时,一方能否要求另一方返还彩礼。本案中,根据双方的闪婚事实,及各自陈述的“要求”“分居”等综合证据证明,双方因闪婚存在互相了解不深,认识不足的情况,婚后女方基于给付金钱提出的种种“要求”,显然很难获得男方认同,可以推定双方自登记后就一直处于“名存实亡”的婚姻状态。为此,我国法律对“双方办理结婚登记手续但确未共同生活”的婚姻状态作出了明确规定,允许双方离婚时,一方可以要求另一方返还按照习俗给付的彩礼。

法官寄语,婚姻不是儿戏,切勿将热恋期的闪婚冲动,错当“至死不渝”的誓言,大多数人的生活本色是平淡,而非五光十色,冲动的闪婚闪离不仅折腾钱更折腾心,仅以此案为鉴,奉劝即将步入婚姻殿堂的各位朋友,结婚须理性,离婚要三思。

法律链条

《中华人民共和国民法典》

第一千零七十九条,夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。

人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。

有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:

(一)重婚或者与他人同居;

(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;

(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;

(四)因感情不和分居满二年;

(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。

一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。

经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释(一)》

第五条,当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的,如果查明属于以下情形,人民法院应当予以支持:

(一)双方未办理结婚登记手续;

(二)双方办理结婚登记手续但确未共同生活;

(三)婚前给付并导致给付人生活困难。

适用前款第二项、第三项的规定,应当以双方离婚为条件。

《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》

第九十条的规定,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。

在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。